皆さんは「コンピテンシー」についてご存知でしょうか?

この言葉を聞いたことがあるけれど、具体的に何を指すのか、またそれが経営にどのように関わるのか、疑問に思っている経営者の方も多いと思います。

近年、コンピテンシーが注目されるようになった背景には、企業の競争力強化のための人材育成の重要性があります。

コンピテンシーを経営に取り入れることで、従業員一人ひとりがご自身の役割を理解し、自己成長につなげることが可能となります。 今回は、そんなコンピテンシーの基本的な部分についてわかりやすく解説していきます。

コンピテンシーとは?

コンピテンシーとは、一言で言えば、いつも高い業績を出す人に共通する行動特性のことです。

行動特性という言い方も少しわかりにくいので、もっと簡単に言うと、「いつも仕事ができる人が、考えていることや、心がけていること」と言ってもいいと思います。

コンピテンシーは、単に仕事をするために身に付けた技術や知識だけを指すのではなく、仕事で高い業績を出す人の、発想や行動のパターン、大事にしている価値観などを表す言葉になります。

コンピテンシーをサッカーチームで例えると

例えば、サッカーチームを考えてみましょう。

チームの中には、ドリブルが得意な選手、正確なパスを出す選手、難しい位置からゴールを決める選手など、いろいろな技術を持った選手がいます。

でも、それだけではチームとして機能しませんよね。

チームとして成功するためには、各選手が自分の役割を理解し、他の選手と協力し、同じ目標に向かって努力することが必要です。

今どんなプレーをすればゴールにつながるか?

日ごろからどんな練習をしておけばチームに貢献できるか?

そんな選手の考え方や行動が、サッカーチームにおける「コンピテンシー」の要素になります。

経営におけるコンピテンシーの重要性

会社においても同じことが言えます。

どんな業務スキルを身に付けるべきか?

仕事の中でどんな行動をすれば会社全体の業績に貢献できるか?

そんなことを従業員の方々が、それぞれの部署や立場で考え、行動している会社は強い会社になれると思います。

コンピテンシーとは、組織やチーム全体の力を引き出すための行動の特性に注目した考え方です。

会社経営においても業績向上のために、コンピテンシーの視点が重要視されるようになってきています。

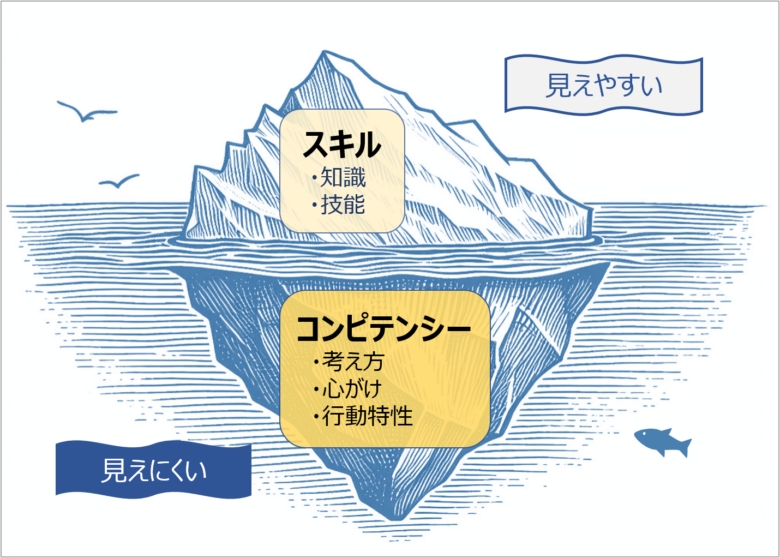

コンピテンシーやスキルを「氷山モデル」で整理する

人間が持っている要素を氷山に例えてコンピテンシーを考えるのが、上記の「氷山モデル」です。

今までお話したことをこの氷山モデルで整理してみます。

水面より上にある氷山の見えている部分は、知識や技能などの具体的なスキルを表しています。

逆に、水面の下に沈んでいて見えないところは、その人の考え方や心がけなどの内面を表していて、その部分が行動特性であり、コンピテンシーになります。

人間の要素の中で、氷山の上の部分は目で見えるので、評価しやすいです。

サッカー選手がドリブルでボールをうまくコントロールする能力は、その選手の練習風景や試合での活躍を見れば分かりますよね。

ところが、ドリブルをもっと上手くするためにどんな練習メニューがいいか工夫する心がけや、試合中のチームメンバーとのコミュニケーションを大切にする気持ちなど、コンピテンシーにあたる部分は、選手を遠くから見ているだけでは分かりません。

- スキル ➡目で見て分かりやすい

- コンピテンシー ➡見ただけでは分かりにくい

実際の氷山は、見えている部分よりも沈んでいる部分の方がすごく大きいです。

人間が持っているいろいろな特性の重要度も同じように考えることができます。

見てすぐ分かるスキルそのものだけでなく、目で見えないコンピテンシーの部分が、その人の総合的なパフォーマンスの良し悪しに大きく影響します。

この氷山モデルによって、現状のスキルだけでなく、その背後にあるコンピテンシーも評価できるようになり、人の行動やパフォーマンスをより深く理解することがでるようになります。

従業員のスキルとコンピテンシーを区別して理解し、それを人材育成に活用することは、会社やチームのパフォーマンス向上にとって、とても重要なことです。

コンピテンシーとスキルの違い

コンピテンシーとスキル。このふたつは実は大きな違いがあるのですが、混同しがちなので、ここで整理しておきます。

スキルとは

スキルは具体的な作業能力そのものを指します。

例えば、サッカー選手がボールをキープしながら敵のゴール近くまで攻め込むドリブル能力があることは、その選手のスキルです。スキルは「何ができるか」を表します。

コンピテンシーとは

一方でコンピテンシーは、作業能力を身に付けたり、発揮したりさせるための考え方や行動パターンを指します。

サッカーでいうと、ドリブルをもっと上手くするためにどんな練習をすれば良いかを常に考えていることや、試合中のチームメンバーとのコミュニケーションを大切にしていることは、ドリブルというスキルを活用する上で必要なコンピテンシーです。

コンピテンシーは「スキルをより高めたり、うまく活用するための心がけや行動」のことを言っています。

要するに、スキルは「何ができるか」を、コンピテンシーは「そのスキルをうまく活用するためにやっている行動」を示すものと言えますね。

コンピテンシーが注目される理由

近年、コンピテンシーが注目されるようになったのは、企業の競争力強化のための人材育成の重要性が再認識されてきているという背景があるからです。

市場環境がどんどん変化するなかで、企業が業績を伸ばし続けていくためには、従業員一人ひとりが、自分の役割を理解し、会社の成長につながる自己成長を自らが続けていくことが求められます。

そのためには、会社側が従業員に身に付けてほしいコンピテンシーの内容を明確にして、それを基に人材育成を行うことが有効です。

必要なコンピテンシーが明確になることで、従業員は、自分の成長を可視化し、自己評価や自己啓発に活用することが可能となります。

組織全体の競争力強化につながるため、コンピテンシーの考え方が注目されているのです。

コンピテンシーの活用シーン

それでは、企業経営の中でコンピテンシーがどのように活用できるかを、具体的な例をあげながらご紹介したいと思います。

- コンピテンシーを活用した人材育成

- コンピテンシーによる業績評価

- 採用活動とコンピテンシー

- 組織風土づくり

コンピテンシーを活用した人材育成

コンピテンシーは、従業員の人材育成に活用できます。

会社が従業員に求めるコンピテンシーを明確にすることで、従業員が自ら自己成長のための計画を立てる際のガイドラインとなります。

また、会社側は従業員のコンピテンシーに基づいて、適切な研修やスキルアップの機会を提供することができます。

例えば、リーダーシップやコミュニケーションスキルなどを身に付けてほしいコンピテンシーとして設定すれば、その習得のためのトレーニングプログラムを設計することが可能になります。

コンピテンシーによる業績評価

コンピテンシーは、従業員の業績評価基準を作成する時にとても役立ちます。

コンピテンシーの視点をもつことで、売上数字などの結果だけでなく、業績目標を達成するためにどのような努力や工夫をしたかを考慮した業績評価ができるようになります。

売上などの業績結果は、配属されている部署や、担当している店舗、得意先からの発注量など、外部の要因によって左右されることが多いと思います。

売上数字だけで業績評価された場合、従業員にとって納得のいかないものになり、モチベーションが下がることもありますよね。

コンピテンシーは、業績の結果そのものではなく、結果を出すためにどんな努力や行動をしたかを評価するものなので、従業員一人ひとりを公平に評価することができます。

業績結果の評価と、コンピテンシー評価を組み合わせることで、従業員にも納得感のあるバランスの良い業績評価ができるようになります。

採用活動とコンピテンシー

採用活動においても、コンピテンシーは重要な役割を果たします。

求める人材に必要なコンピテンシーをあらかじめ明確にしておき、そのコンピテンシーを基に応募者の考え方や行動パターンを評価することで、自社で活躍が期待できる人材を獲得しやすくなります。

組織風土づくり

コンピテンシーは、組織風土を形成する上でも重要な要素です。

社内で共有されたコンピテンシーは、従業員がどのような行動をとるべきか、どのような価値観を持つべきかを表しているので、組織全体の行動指針となります。

コンピテンシーは、会社のビジョンや目標に向かって、従業員が一致団結する風土づくりにも活用できます。

コンピテンシーの導入手順

コンピテンシーを会社経営に導入するためには、いくつかのステップが必要です。ここでは一般的な手順をご説明します。

- 自社の目標や戦略を明確化する

- コンピテンシーを定義する

- 評価基準の設定

- 教育・研修の実施

- 評価とフィードバック

- 定期的な見直しと改善

自社の目標や戦略を明確化する

自社の目標や戦略を明確にしておくことは、コンピテンシー設定の事前準備においてとても重要です。

コンピテンシーは、会社が目標を達成するために必要となる、従業員のスキルや能力を強化する行動特性のことです。

目標や戦略が不明確だと、どんなコンピテンシーが必要なのかがはっきりしません。

もし、自社の目標や戦略が曖昧だと感じたときは、そこを明確化することからスタートしてください。

コンピテンシーを定義する

自社の目標や戦略に基づいて、従業員にどんなコンピテンシーが必要かを定義していきます。

以下に、コンピテンシーの項目を決めていく方法をいくつかご紹介しておきます。

●いつも高い業績をあげる優秀な従業員の行動特性を参考にする方法

●コンピテンシーディクショナリと呼ばれるリスト化されたコンピテンシーの一覧から選んでいく方法

●経営者の想いを基にして決めていく方法

このステップでは、会社の目標達成に必要な従業員の理想的な状態を想像します。

その理想像に近づくために従業員一人ひとりが何を学び、どのように成長すべきかを洗い出すことで、具体的なコンピテンシーがいくつか見えてきます。

その内容を言葉にして、コンピテンシーとして定義していきます。

コンピテンシー評価基準の設定

次に、定義したコンピテンシーを従業員がどれくらい実行できているかを客観的に評価するための、評価基準を設定します。

評価基準を設定することで、従業員のパフォーマンスを公正に評価することが可能になります。

公正な評価基準があることで、従業員は納得感を感じ、モチベーション向上につながります。

教育・研修の実施

従業員がコンピテンシーを身につけるための教育や研修を積極的に実施します。

具体的なメニューとしては、社内研修、外部研修、OJT(On the Job Training)などがあります。

教育や研修は、従業員がコンピテンシーの内容や評価基準を理解し、実際の業務で活用できるようにするための重要なステップです。

評価とフィードバック

コンピテンシーの定着レベルを確認するために、定期的に評価を行い、授業員に結果をフィードバックします。

評価とフィードバックは、従業員が自分の強みと弱みを理解し、自己改善に取り組むためのきっかけになります。

これを定期的に繰り返すことが、従業員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上につながっていきます。

定期的な見直しと改善

このステップで重要なポイントは、一度設定したコンピテンシーも、経営環境の変化に応じて見直す必要があるということです。

経営環境が変われば企業戦略も変化し、従業員に求める仕事の内容も変わることがありますね。

その時、コンピテンシーも見直す必要がでてきます。

苦労して導入したコンピテンシーも、組織の目標達成に寄与しているかを定期的に検証し、見直しや改善を行うことが必要になります。

以上の6つがコンピテンシー導入ステップの概要になります。

コンピテンシーの導入は、経営層から現場まで全員に関わるものです。その点に留意しながら、コンピテンシーの導入に取り組んでみてください。

コンピテンシー向上のための施策

従業員にコンピテンシーを根付かせるためには、組織全体の継続的な取り組みと、経営者自身のリーダーシップが必要です。

ここでは、コンピテンシーを向上させるために日ごろから社内で取り組むべき、いくつかの施策アイデアについてお話したいと思います。

QCサークル活動での取り組み

少人数で行うQCサークル活動は、従業員のコンピテンシー向上に有効です。

業績向上につながるコンピテンシーについて、少人数で話し合えば気付きや納得感が得られやすくなると思います。

チーム内のメンバー同士で、仕事をする時に心がけていることを共有したり、他のメンバーの行動についてお互いに褒め合ったりすることで、従業員一人ひとりのコンピテンシーを高めていくことができます。

メンターシッププログラムの実施

メンターという言葉は、「指導者」や「助言者」という意味です。

メンターシッププログラムは、経験豊富な従業員が新人や若手のメンターとなり、一対一で指導を行う制度です。

メンターは、自分の経験や仕事上の心がけなどを伝えながら相手の成長をサポートします。

この取り組みによって、新人や若手に必要なコンピテンシーを向上させることができます。

研修プログラムの充実

研修プログラムは、従業員のコンピテンシーを向上させるための重要なツールです。

若手の研修、リーダーシップ研修、専門スキル研修など、従業員の役職や役割に応じた研修をすることで、従業員の立場別のコンピテンシー向上に役立てることができます。

定期的に社外の講師による研修を行うことも、新たな視点や知識を得られて有効だと思います。

ビジョンの共有

経営者として、企業のビジョンを社内に伝える機会を多く作ることは、従業員のコンピテンシーの向上にとても有効です。

ビジョンは、企業の目指す方向性を示し、従業員の行動や意思決定の指針となります。

会議や社内コミュニケーションツールなどをつかって、経営者から定期的にビジョン共有をするように心がけてみてください。

まとめ

この記事では、コンピテンシーの概要についてお話してきました。

従業員のコンピテンシー向上は、会社の業績アップに大きく貢献します。

経営者ご自身がリーダーシップを発揮し、積極的にコンピテンシー向上の取り組みを進めてみてください。 今回の内容が、皆さんのコンピテンシー理解の一助になれば幸いです。

これからも皆さんのビジネスが成功するための情報を提供していきますので、ぜひご期待ください。